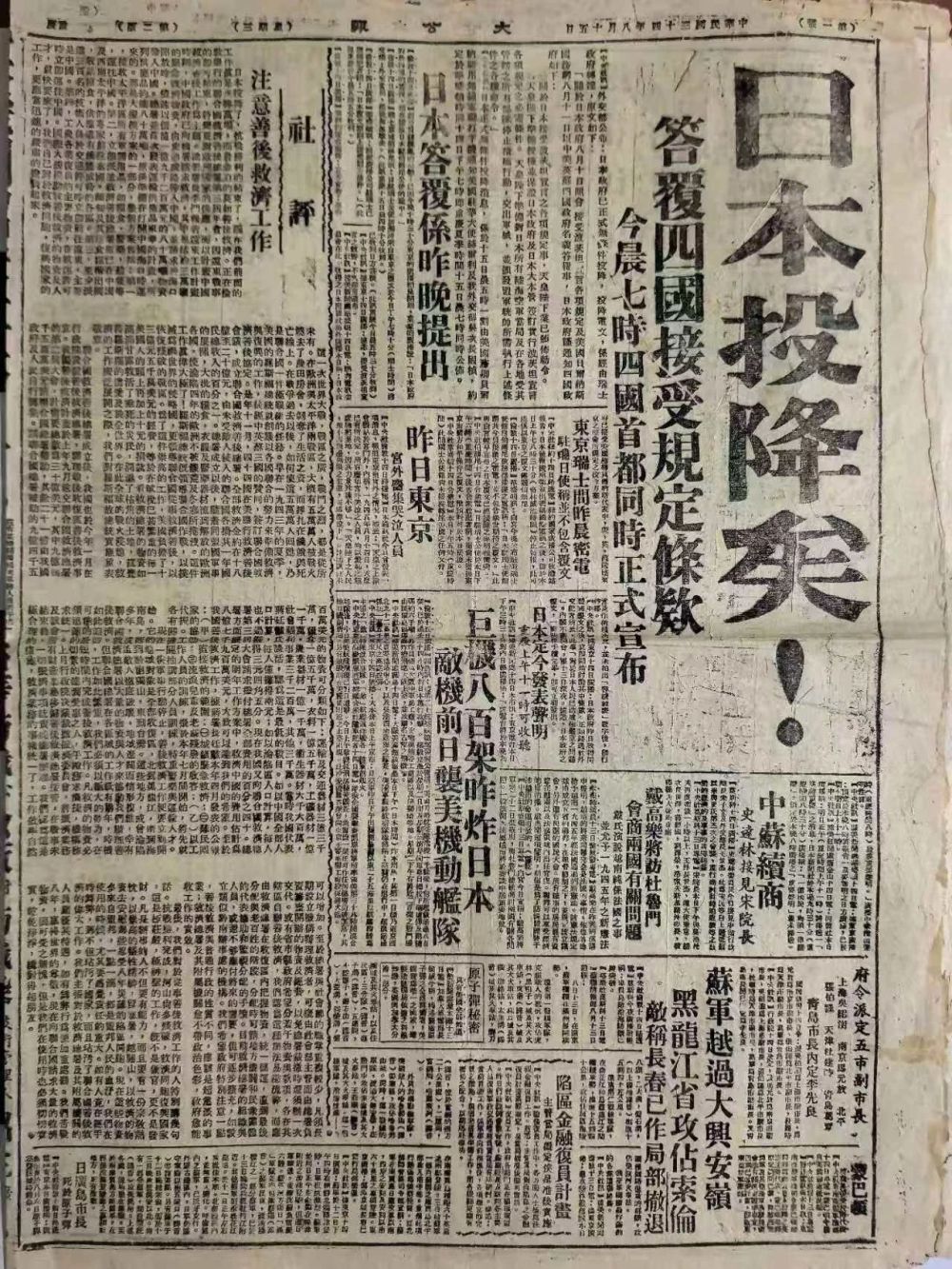

“日本投降矣!”

这是1945年8月15日的《大公报》头版头条。五个超大号的宋体字和一个感叹号,震撼人心。

1945年8月15日《大公报》。(本文图片除署名外均为受访者提供)

我们仿佛能感受到,80年前的今天,这份在当时中国具有重要影响力的报纸,是如何向四万万同胞报道当日世界最重要消息的。

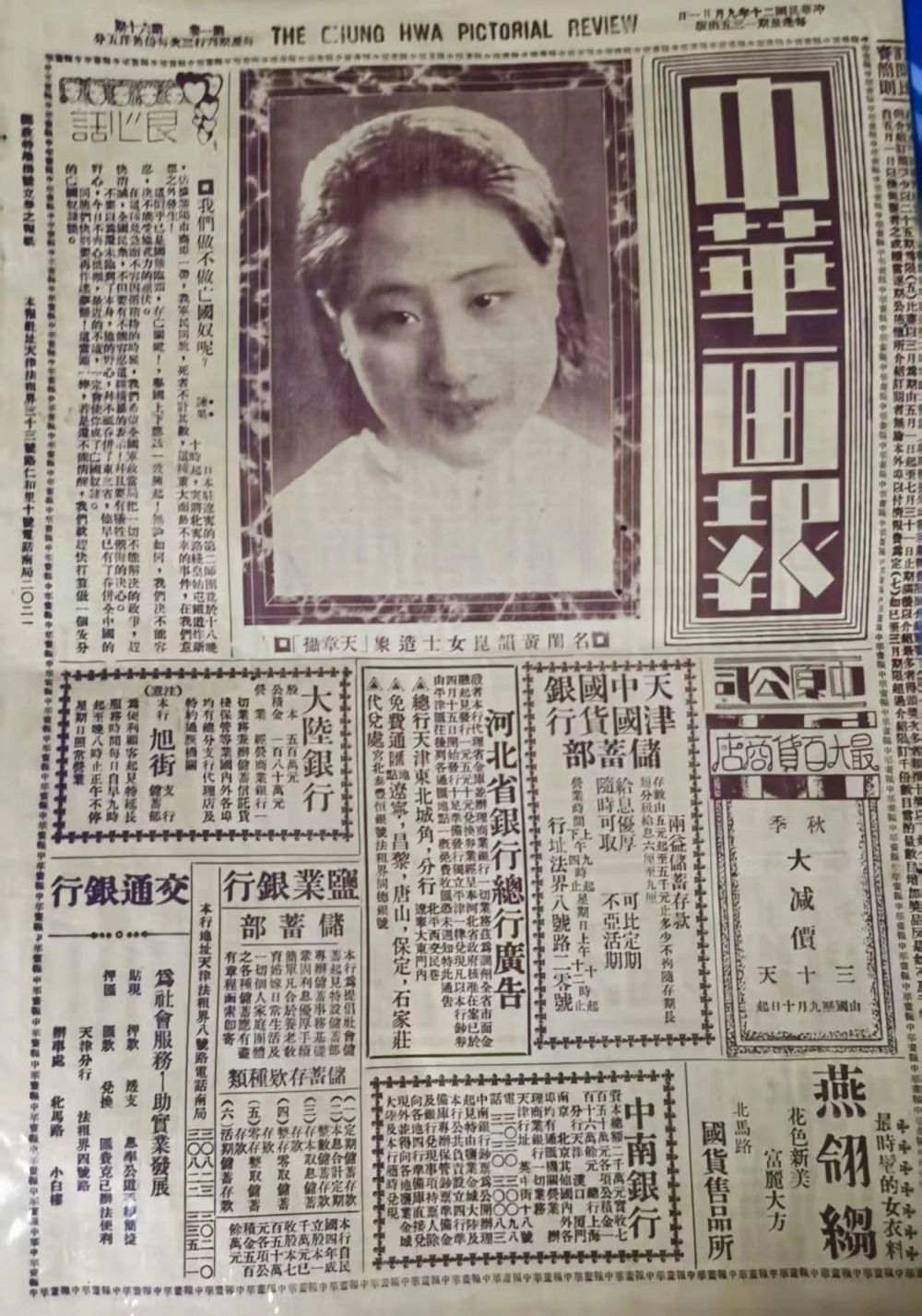

不久前,位于北京市东城区左安门护城河畔的角楼图书馆,举办了一场“‘烽火记忆·墨香见证’——纪念抗战胜利80周年珍稀报纸收藏展”。一张张报纸记录了从九一八事变到抗战胜利的全过程:1931年9月21日《中华画报》对九一八事变的报道,1937年7月8日《世界晚报》对七七事变的报道,1937年8月24日《救亡日报》的创刊号,1945年8月10日至11日《新华日报》连发三期的号外……

这些在抗日烽火中出版的报纸虽已泛黄,但白纸黑字的记录从未模糊。今天,我们比任何时刻都更理解和读懂了那个年代报人之热血与担当。

观众用手机记录历史的一幕。(朱耀坤摄)

“展出的这些报纸原件,每一份都是不可多得的历史见证。”报纸藏家范光永说,许多报纸是在极端困难的环境下出版的,甚至因缺乏纸张用桑皮纸替代,在遭遇空袭时转移至防空洞继续编印。“观众可以近距离观察当年报纸的排版风格、印刷质量等细节,感受战时新闻出版的艰苦。”

展览吸引了不少观众前来观展。(朱耀坤摄)

“这些跨越时空的报刊,标记着一个民族对自身历史的持续思考和纪念。”中国人民大学新闻学院教授邓绍根说,“它们历经战火纷飞,纸张已经泛黄变脆,但其中蕴含的历史信息与精神力量却历久弥新。透过这些报纸,我们可以看到在面对民族存亡危机时,中国各党派、各阶层人民如何超越分歧,结成抗日民族统一战线。可以看到中国军民如何在装备劣势的情况下,以血肉之躯筑起保家卫国的钢铁长城。”

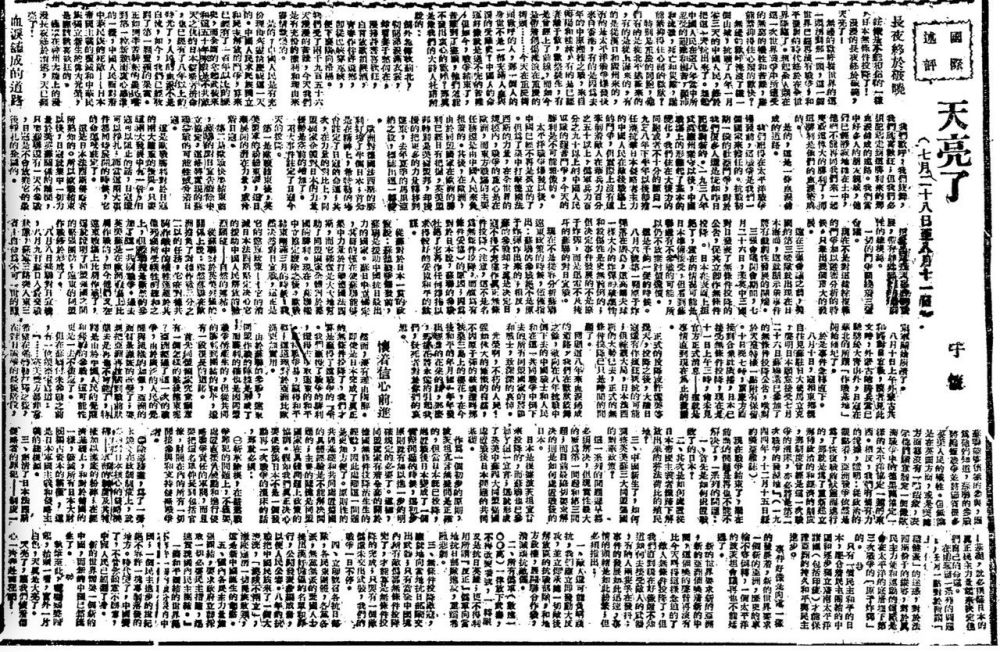

《天亮了》

文章借用杜甫的诗句“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”,写出了抗战胜利后的普天同庆

1945年8月15日,《大公报》甫一出街,民众便争相抢购、阅读,奔走相告胜利的喜讯。

其实,早在8月10日,日本将投降的消息即传开。《大公报》总编辑王芸生为了迎接日本投降消息的到来,亲自到排字房与刻字师傅研究字体、字号,制作了5个前所未有的超大的铅字和感叹号。这便是呈现给读者的非常醒目的标题——“日本投降矣!——答复四国接受规定条款,今晨七时四国首都同时正式宣布”。

邓绍根解读,虽然这是一条“预知”的消息,但必须在新闻事实发生后才能刊发,“是每一位报人迫不及待向经历14年苦难的中国人道出的一句感叹。”

“这张报纸,我不止一次在纪录片里看到过。”集报爱好者史晓航长时间驻足在《大公报》版面前,“这一天,中国人盼了太久、太久。”

当日,《大公报》还配发社评《注意善后救济工作》,开篇即指出日本投降后,最急迫的是善后救济工作,第一时间呼吁关注战后满目疮痍中的民生疾苦,体现了报纸的社会责任感。

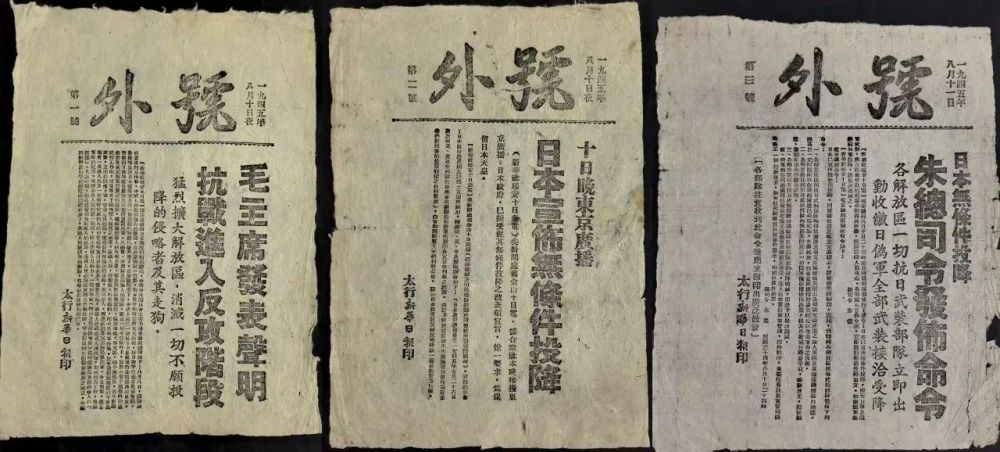

展厅里最醒目的,是《新华日报》的三张号外——1945年8月10日至11日,新华社从延安发出3篇电文:“毛主席发表声明 抗战进入反攻阶段”“日本宣布无条件投降”“朱总司令发布命令”。

1945年8月10日至11日,《新华日报》连发三期号外:“毛主席发表声明”“日本宣布无条件投降”“朱德总司令发布命令”。受访者供图

1945年7月26日,中美英三国联合发布《波茨坦公告》,敦促日本政府立即无条件投降。8月6日和9日,美军先后在日本广岛、长崎投下两颗原子弹。8月8日,苏联对日宣战,向日本关东军发起猛攻。次日,毛泽东发表声明《对日寇的最后一战》,号召“中国人民的一切抗日力量应举行全国规模的反攻”。

“连发三张号外,是敦促日本无条件投降。”邓绍根介绍,新华社是最早接收到“日本无条件投降”消息的,随即播发电文。在重庆发行的《新华日报》当晚刊发号外。

新华社研究院高级编辑万京华向记者讲述了新华社报道抗战胜利消息背后的故事。

1945年8月10日,日本政府发出乞降照会,表示接受《波茨坦公告》。

这天傍晚,时任新华社副社长吴文焘还没走进新闻台的窑洞,就听到总领班李光绳高喊:“快看,是啥?”只见抄报纸上一连串英文“急电”,“日本投降了!”的英文单词出现在眼前。紧接着路透社播发消息:日本天皇已经接受盟国条件,宣布投降。吴文焘等再查合众社报道,也有类似简短消息。

于是,他飞快走出窑洞,赶往社长博古的住处。当时新华社和《解放日报》在一起工作,博古是新华社社长兼《解放日报》社长。不巧,博古外出,吴文焘迅速拨打了毛泽东的电话。

吴文焘向毛泽东报告了日本投降的消息,毛泽东第一句话就说:“噢,那好啊!”毛泽东嘱咐新华社有新情况继续汇报。

不久,博古从枣园打来电话,要吴文焘在电话机旁等候中央指示。约在半夜时分,枣园传来朱总司令签名的第一号命令:勒令敌伪向八路军、新四军投降,我军应即进占所有城镇、交通要道,实行军事管制。新华社当即以“新华社延安十日电”向全国广播。

“胜利了!陪都各式人等惊喜交集,狂欢彻夜!”邓绍根说,8月10日晚,重庆一片欢腾。

8月12日,在《新华日报》主持“国际专栏”的乔冠华,以“于怀”为笔名发表了名篇《天亮了》:

“无边的欢呼淹没了这一个山城,抗战了八年一月零三天的中国人民,终于把这一天抗出来了,想起中国人民在这八年当中所忍受的艰难和困苦,颠沛和流离,死亡和灾难,谁能禁抑得住心头的欢欣……如今战争结束了,苦难到了尽头,他们怎能不发出衷心的欢呼?”

乔冠华用笔名发表了名篇《天亮了》。

文章借用杜甫的诗句“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”,写出了抗战胜利后的普天同庆。

8月14日深夜,新华社新闻台又收到几家西方通讯社和塔斯社的电讯,称日本天皇将发布投降诏书,于15日中午广播,正式宣布无条件投降。大家惊喜不已,译电员很快译出电稿,立即报告博古,并转报党中央、毛主席和八路军延安总部。

8月15日清晨,新华社对外播发了一条急电:(新华社延安十五日八时急电)据路透社伦敦十五日电称:“阿特里(即艾德礼)首相于午夜广播:日本业于今日(十四日)投降。”当天20时,新华社又发急电:朱德总司令致南京日军最高指挥官冈村宁次,命令他所指挥的一切部队向我方投降,并分派代表至指定地点接受我军命令。

在连续播发抗战胜利消息和朱总司令命令的同时,新华社、《解放日报》还对延安各界热烈欢庆抗战胜利的活动进行了报道。记者海稜在一篇新闻特写中形象地描述了延安城内当时的盛况:

“日皇宣布无条件投降的消息传出以后,全市轰动,万人欢腾,街上张灯结彩,彩旗飘扬……晚间,东南北各区到处举行火炬游行。霎时,鼓乐喧天,无数火炬照亮了山岭河畔……”

《我们做不做亡国奴呢?》

民族的生死关头,报人们以笔为枪,唤醒民众抵御侵略

“不要以为还未临到了本身,他的野心,并不只吞并了东三省,他早已有了吞并全中国的野心,今日不齐心抵御,最近的不远,一定会使你成了亡国奴隶……”

展厅里,1931年9月21日《中华画报》的社论《我们做不做亡国奴呢?》,将九一八事变后,民族的生死关头,报人们以笔为枪,唤醒民众抵御侵略的决心跃然纸上。

1931年9月21日《中华画报》九一八事变的报道。

在抗日战争时期,报纸成为传递战争信息、激发民众爱国热情、宣传抗日救亡思想的重要媒介。报人们及时报道战争进展和战况,积极传播抗日救亡思想,激发了民众的爱国热情和抗战决心。

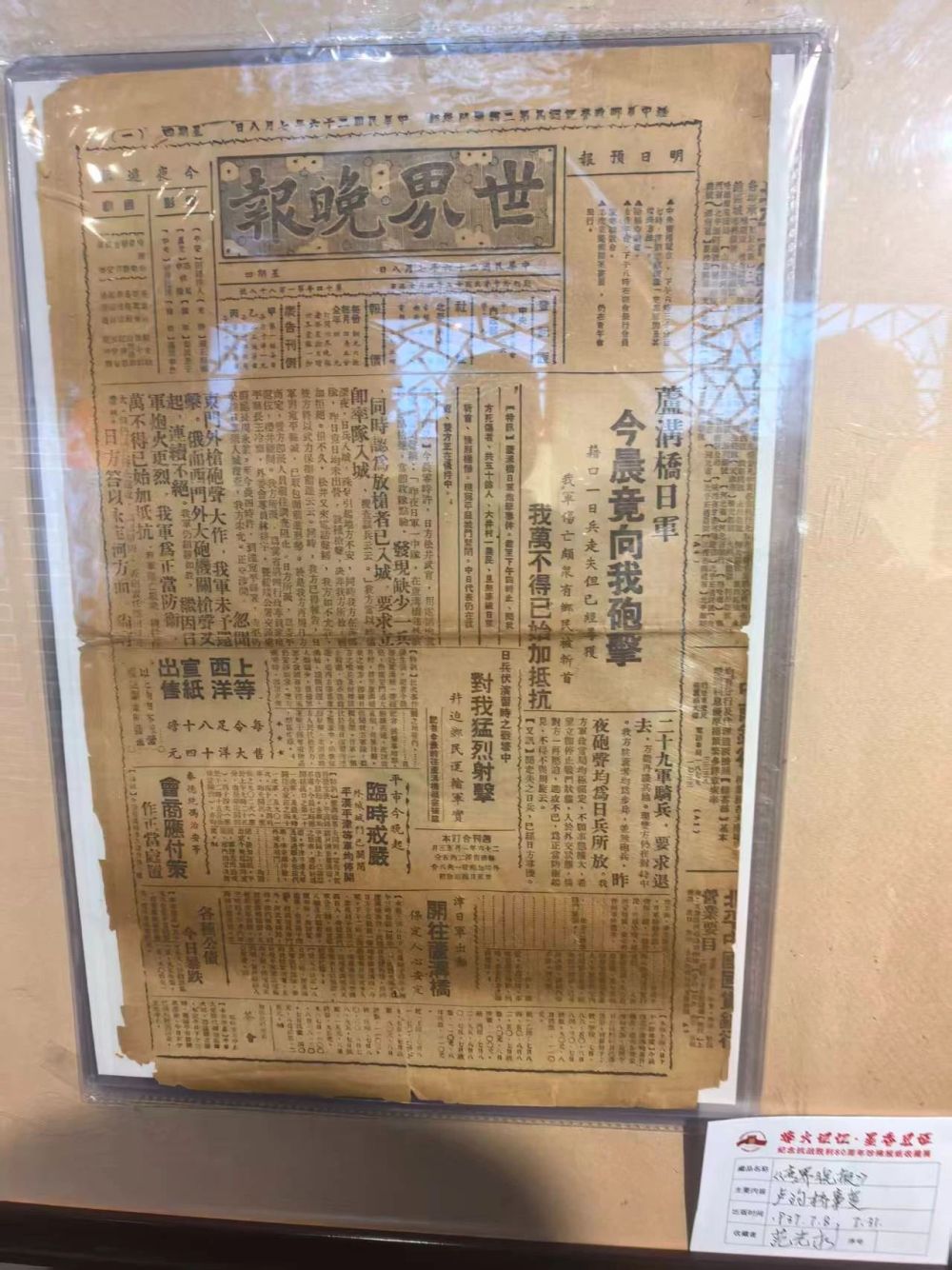

“卢沟桥日军 今晨竟向我炮击——藉口一日兵走失但已经寻获 我军伤亡颇众有乡民被斩首 我万不得已始加抵抗”。这是1937年7月8日《世界晚报》的头版头条。报道称:“日军在卢沟桥开炮,我方因炮火猛烈,不得已正式抵抗”,截至发稿前,“双方军队仍在对峙”。

1937年7月8日《世界晚报》对卢沟桥事变的报道。(记者强晓玲 摄)

《世界晚报》是我国著名报人成舍我于1924年在北京创办的报纸。范光永说,这是七七事变后第一时间由事发地报纸刊发的当日新闻,“格外珍贵”。

“这篇报道不仅是首次向公众揭露七七事变真相的历史性文本,更成为点燃全民抗战情绪的导火索。”邓绍根认为,它在信息封锁中撕开缺口,推动舆论从“局部事件”认知转向“民族存亡之战”认知,为全面抗战的动员奠定了至关重要的民意基础。

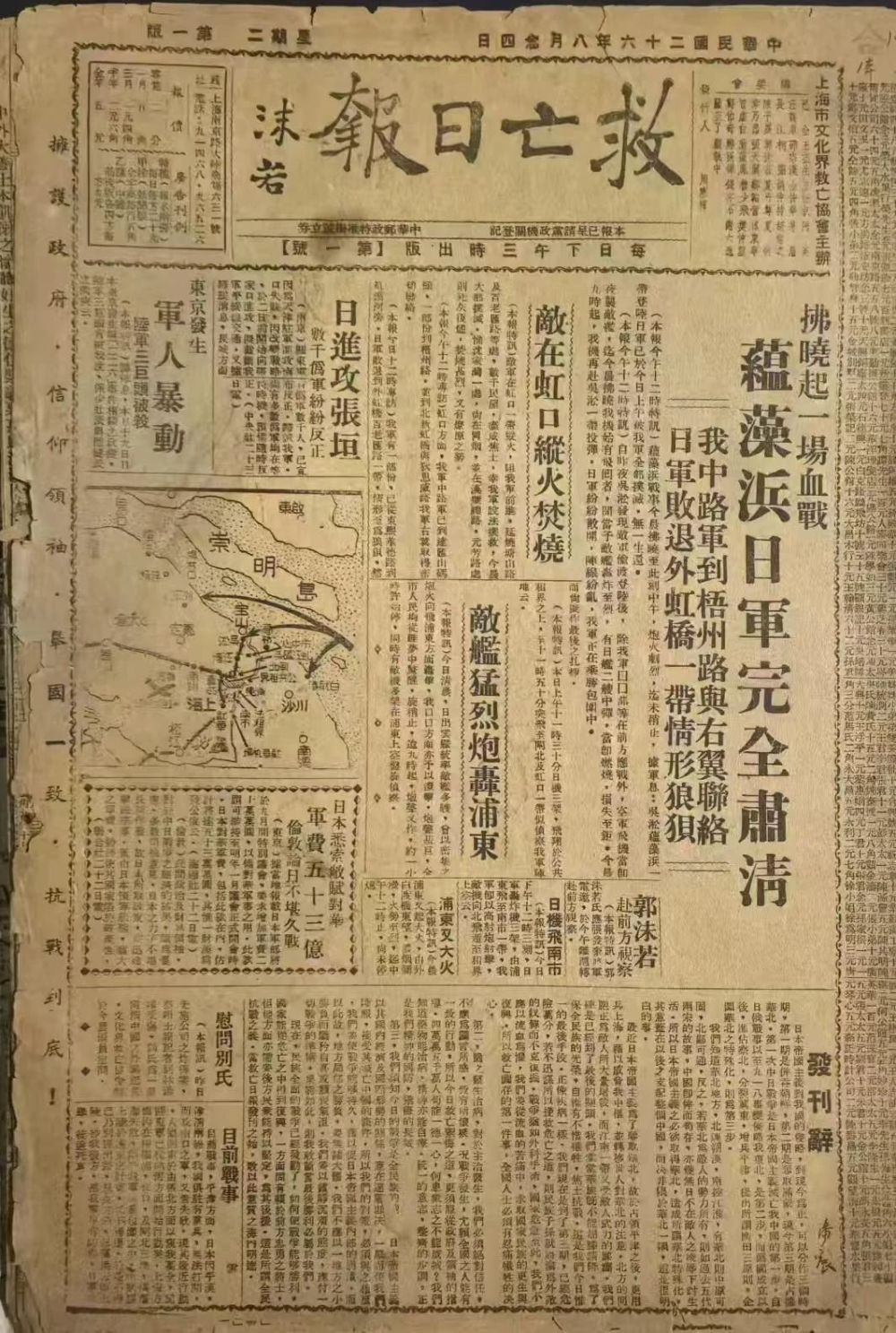

展厅里,一份在战火中诞生的报纸格外醒目:1937年8月24日《救亡日报》创刊号。报头题写:沫若。报眼上编委会名单群星闪耀:巴金、王芸生、茅盾、章乃器、郑振铎等,这是在七七事变一个月后,由上海文化界救亡协会主办的报纸。

在战火中诞生的1937年8月24日《救亡日报》的创刊号。

邓绍根介绍,报纸创办时,经国共协商,由双方派出人员并共同提供经费,郭沫若任社长,夏衍任总编辑。其内容侧重文艺,以多种形式宣传抗日救亡,介绍前线战况。

“我们坚决主张全国文化界人士立即团结起来,以笔为枪,揭露暴敌罪行,激励同胞抗战到底。”1937年10月,《救亡日报》发表了郭沫若、茅盾等200余位文化人士的联名宣言——《文化界一致抗战宣言》,要求释放政治犯、开放言论,“文学艺术必须成为抗战的号角,作家应深入战场和民间,记录民众苦难与战士英勇,摒弃风花雪月之作”。

尽管《救亡日报》社随战事不断迁徙至广州、桂林等地,并在1941年2月28日被国民党勒令停刊,但其不少有影响力的报道,今天读来依然灼心。

1937年11月8日《松江被炸目击记》中,记者夏衍实地报道松江遭日军无差别轰炸,平民死伤逾千的惨状,记载“车站积尸如山,河水为赤”。这篇报道被《新华日报》等多家报纸转载,推动国际红十字会开展调查,成为记录南京大屠杀前日军暴行的证据。

1938年4月7日《台儿庄大捷特刊》中,独家刊载李宗仁部队战报,配发战地照片,如日军遗弃武器等,驳斥日方“主动转移”的谎言。这些内容使得《救亡日报》的发行量激增至5万份,美国《时代》杂志等也曾援引其报道。

1938年1月,因连载《周恩来论抗战新阶段》,呼吁国共合作,该期报纸被国民党下令扣押,但中共地下党组织各地散发油印本扩大影响力。这段历史曾在汪精卫的日记中有所呈现。

邓绍根说:“这份由中共地下党领导的报纸,在国民党的多次勒令停刊声中艰难生存,但它统一抗战的声音从未断绝。”

这些泣血文字,是中华民族将悲愤化为不屈斗志的证明。

1932年1月5日,《大公报》开辟“国难痛史一页”专栏,揭露九一八事变后“日军在东省凶残横暴之一斑”。抗日战争全面爆发后,《大公报》全力投入抗战宣传,并决心“和日阀撕拼”,一直“打到使日本服输认错,悔过自拔”,“变更国策,放弃侵略”为止。

1937年11月,日军占领上海,随后于12月14日宣布,自次日起对在租界内出版的报纸,实行新闻检查。《大公报》拒绝送检,宣布自15日起自行停刊,并在社论中称:“我们是中国人,办的是中国报,一不投降,二不受辱”“我们是中华子孙,服膺祖宗的明训,我们的报及我们的人义不受辱”。

抗战期间,坚决不在日伪区办报的《大公报》六迁报馆。“平津沦陷,它迁上海;上海沦陷,再迁至武汉、重庆、桂林……临别上海前,《大公报》发表了《暂别上海读者》和《不投降论》。”邓绍根说。

1941年12月日军占领香港,港版《大公报》随即停刊,并在停刊社论中引文天祥的名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”自励。

邓绍根说,抗战期间《大公报》《救亡日报》等一路转战各地,始终坚持“不受辱、不受日本检查”,为新闻文化抗战做出表率。

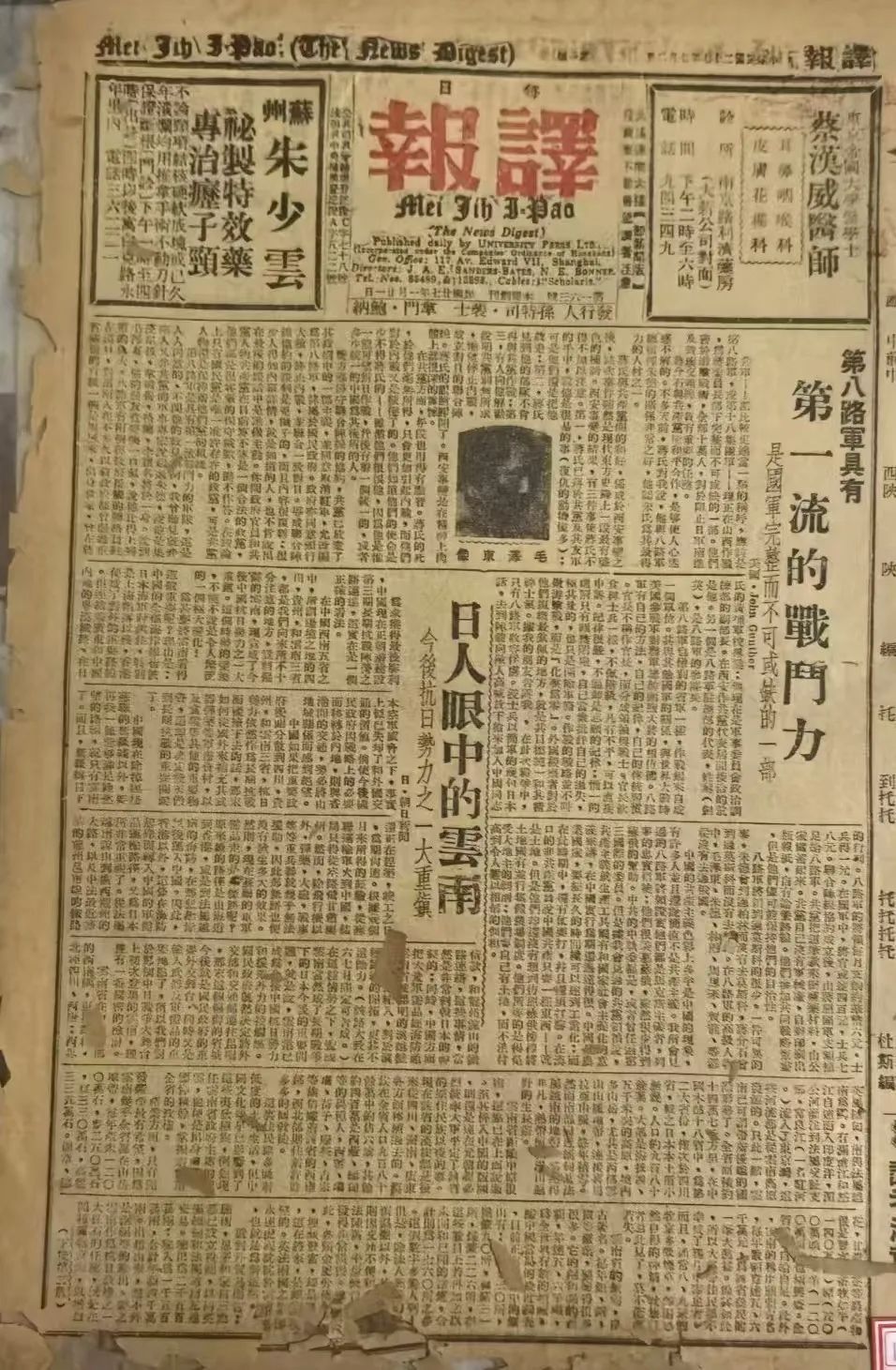

展览中,1938年7月2日《译报》的版面上,美国记者John Gunther(约翰·甘瑟)采写的“第八路军具有第一流的战斗力”的报道引人驻足,副题写道“是国军完整而不可或缺的一部”。

1938年7月2日《译报》版面上,美国记者John Gunther(约翰·甘瑟)采写的“第八路军具有第一流的战斗力”的报道。

《译报》是1937年12月9日由夏衍、梅益等人在上海法租界创办的纯翻译性日报,是“孤岛”时期中共地下党在上海的重要舆论喉舌。邓绍根介绍,《译报》创刊后首月发行量即达数千份,后因日伪势力干涉于12月20日停刊。1938年1月21日更名为《每日译报》复刊,增设自编新闻,并系统刊载毛泽东《论持久战》等中共重要文献,成为当时上海最具影响力的抗日报刊之一。

“我是随同第一批撤离这座首都城市的外国人、登上美国炮舰‘瓦胡’号的。我们撤离这座城市时所看到的最后一个景象,是在南京下关江边,沿着城墙,有一群约300个中国人,正在被集体枪决,而江边早已‘积尸过膝’。这种疯狂的场面,在南京陷落后的这几天,已成为这个城市特有的景象……当今天我们从下关挹江门冲出来时,我发现我们一行人不得不从堆积高达5英尺厚的尸体上走过去,而这些尸体早已被经过城门的日军卡车和炮车碾过多遍了……”

1937年12月15日《芝加哥每日新闻》头版,美国记者斯蒂尔《日军杀人盈万》的这篇报道,是第一篇向世界揭露日军南京大屠杀的英文报道。随后,《译报》编译刊发了《日军杀人盈万》等西方记者关于南京大屠杀的目击实录,将日军的滔天罪恶暴露于中文读者面前。报道一出,上海租界群情激愤,游行如潮,港版《大公报》迅速转载,日方震怒施压却未能扼杀这正义之声。

“斯蒂尔同时兼任美国《太阳报》《每日邮报》的特约记者,这篇报道同时刊登在这两家报纸上,震惊了世界。”邓绍根说,《芝加哥每日新闻》是美国当时有重要影响力的报纸,抗战期间派遣多名记者深入中国前线,揭露日军暴行,关注国共关系,同时批评国民党腐败。他们向国际舆论发出支持中国抗战的声音,也让世界看清了真相,为后来的“飞虎队”援华乃至更广泛的支持,种下了道义的种子。

“人民喉舌、抗战号角”的红色报纸

“中央了解国内外情况,有许多来源,但主要还是靠《解放日报》和新华社”

“立即收缴在华日军全部武装”。

展览中,1945年9月17日的《解放日报》头版,这篇社论刊登在显要位置。同一版刊登的“日军破坏投降协议,破坏武器焚烧仓库”的新华社报道揭露了日军不肯按期投降,负隅顽抗的恶劣行径。

《新中华报》《解放日报》《晋察冀日报》《新华日报》《中国工人》……展柜里的一张张或铅印或油印的泛黄的报纸,让我们看到了中国共产党领导下的红色报刊,激励中华儿女的必胜决心与民族自信。

1937年七七事变第二天,《新中华报》刊发《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》,指出:“全中国的同胞们!平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”

1935年11月25日,中央红军到达陕北后,中华苏维埃共和国中央政府机关报《红色中华》在瓦窑堡复刊。万京华介绍,1937年1月29日,为适应西安事变后全国抗日民族统一战线的新形势,《红色中华》改名为《新中华报》。1941年5月16日创刊于延安的《解放日报》,是由《新中华报》与《今日要闻》合并出版的第一份中共中央机关报。

延安时期,毛泽东曾对《解放日报》、新华社宣传报道工作给予充分肯定:“中央了解国内外情况,有许多来源,但主要还是靠《解放日报》和新华社。”

抗战烽火中,新华社在延安先后与《新中华报》《解放日报》一起,发挥“人民喉舌、抗战号角”的作用,为抗战胜利作出了重要贡献。

1937年7月12日,新华社播发《从军事观点上来观察卢沟桥事》,指出:日寇的目的是“截断平汉路,以达其武力占据平津,并以此为进攻山西并吞华北的据点”,进而“灭亡中国”。此后新华社受权播发的毛泽东《抗日游击战争的战略问题》《论持久战》等重要文献,对指导全国人民抗战产生了巨大影响。

1937年,美国记者埃德加·斯诺多次在延安采访毛泽东,其中《论持久战》的科学预见性被斯诺称为“窑洞里的预言”。邓绍根说:“当时,《论持久战》的不同版本在全国乃至世界范围都影响很大,其蕴含的军事智慧对抗战最终胜利起到非常大的作用。”

“在抗日战争中八路军开始第一个大胜利”,1937年9月29日,《新中华报》刊登“平型关战役胜利”的消息。这是华北战场上中国军队主动寻歼敌人的第一个大胜仗,打破了日军不可战胜的神话,鼓舞了全民士气,提高了共产党八路军的威望。

万京华说:“抗战期间,我抗日将士英勇杀敌和全民抗战的事迹,通过新华社播发的电文广泛传播。这些报道,对促进全民族团结抗日,激励全国军民的抗日斗志发挥了积极作用。”

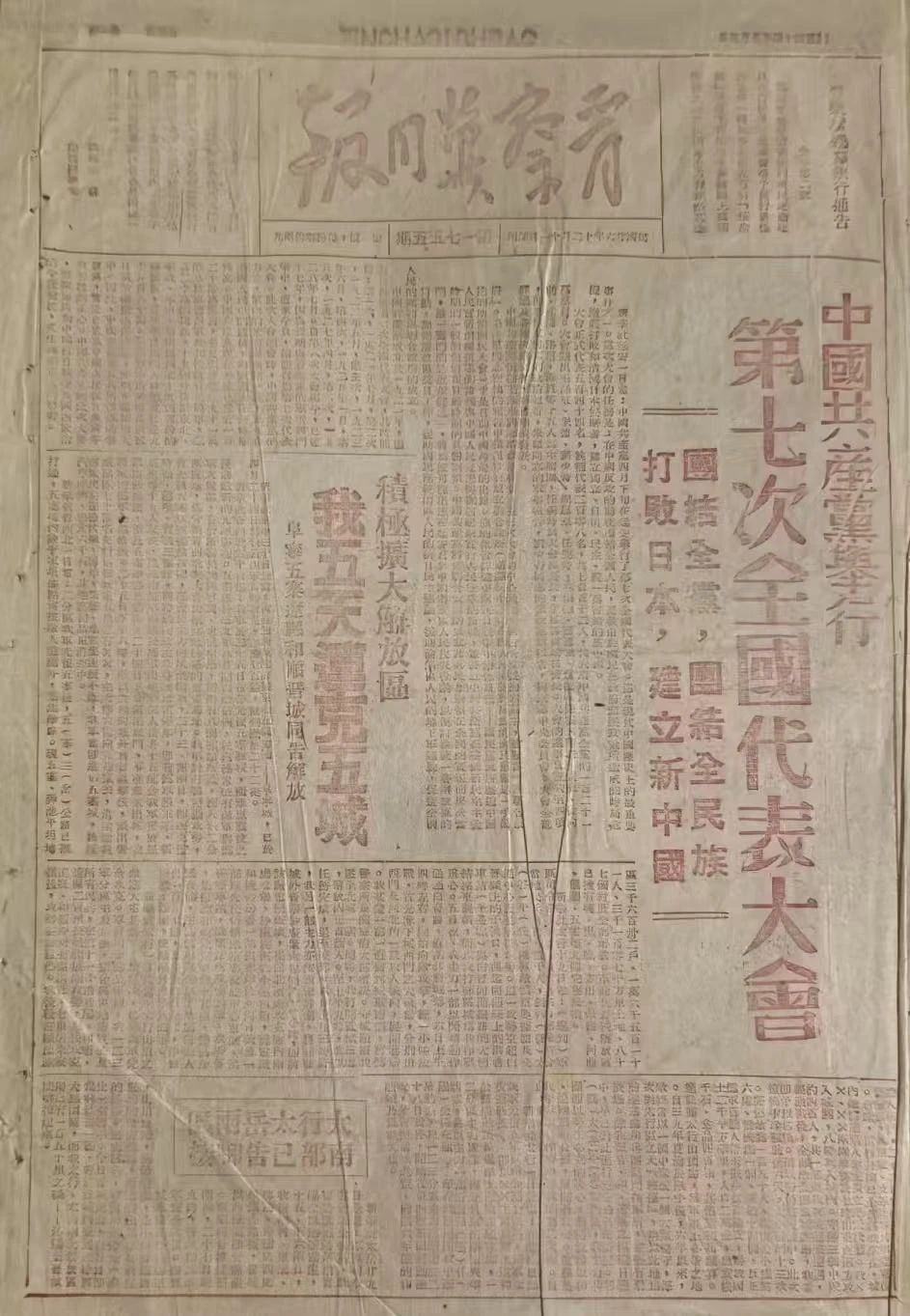

展览中,一张全版“套红”的《晋察冀日报》,刊登了中国共产党第七次全国代表大会的消息,“积极扩大解放区,我五天连克五城”的大标题昭示着抗战的不断胜利。

刊登了中国共产党第七次全国代表大会消息的《晋察冀日报》。

另一张《晋察冀日报》上,全文刊登了毛泽东的《论联合政府》。这是毛泽东在中共七大上的政治报告,文中说:“我们要和全国人民团结起来。不管什么阶级,什么政党,什么社会集团或个人,只要是赞成打败日本侵略者和建设新中国的,我们就要加以联合。”

“《晋察冀日报》的‘游击办报’是非常有名的。”展厅里,展品最多的《晋察冀日报》是我党晋察冀解放区机关报。邓绍根说,“八匹骡子办报”是最为人熟知的故事。当时,《晋察冀日报》社长兼总编辑邓拓为了保证报纸正常出版,在敌寇追击扫荡、将报社视为“眼中钉”的情况下,果断决定减轻辎重,最终将全套印刷设备浓缩到“八匹骡子”即可装下,大大方便了转移办报的需求。

在艰难的环境中,《晋察冀日报》与敌周旋10年,在纸笔的抗日战场上,记录日军暴行,鼓舞军民士气。

《新华日报》是我党在第二次国共合作期间,在国民党统治区公开出版发行的报纸。1938年1月11日创刊于武汉,同年10月25日迁至重庆出版。在周恩来的亲自领导下,《新华日报》团结全国抗战力量,巩固民族统一战线,发表正确救亡言论,讨论救亡实际问题。周恩来重视报刊宣传工作,他说,“笔战是枪战的前驱,也是枪战的后盾”。

1939年5月,在日军无差别大轰炸下,重庆各大报馆均遭到破坏。国民党以各报困难为由,要求各报停刊,共同出版《重庆各报联合版》。

展厅里,一张1939年6月16日《重庆各报联合版》就是最好的例证。

为了能使报纸顺利发行,周恩来要求国民党当局不能利用各报出《联合版》之机,取消《新华日报》等报纸,且必须确定《联合版》期限。他还致信国民党,声明一旦条件允许,《新华日报》立即复刊。

果然,国民党顽固派并未遵守《联合版》仅限一个月的规定,迟迟不让各报复刊。经过艰苦斗争,《新华日报》于1939年8月13日恢复独立出版发行。

“没有枪炮,但螺丝钉、一袋粮,同样是射向敌人的子弹。”全民抗战中,群众的力量不容小觑。展览中,一份纸张粗糙却意义非凡的《中国工人》吸引了观众的目光。这份由中共中央职工运动委员会于1940年2月7日创办的报纸,用最贴近工人的质朴语言,讲述着他们支援前线、建设根据地的壮举,其中还有对支援抗战的先进个人的表彰。

《中国工人》和根据地类似的报刊,让人民意识到,抗战伟力就蕴藏在自己手中。邓绍根说:“全民抗战,‘全民’二字的分量,由此可见,它以通俗语言将抗日思想播撒到基层。”

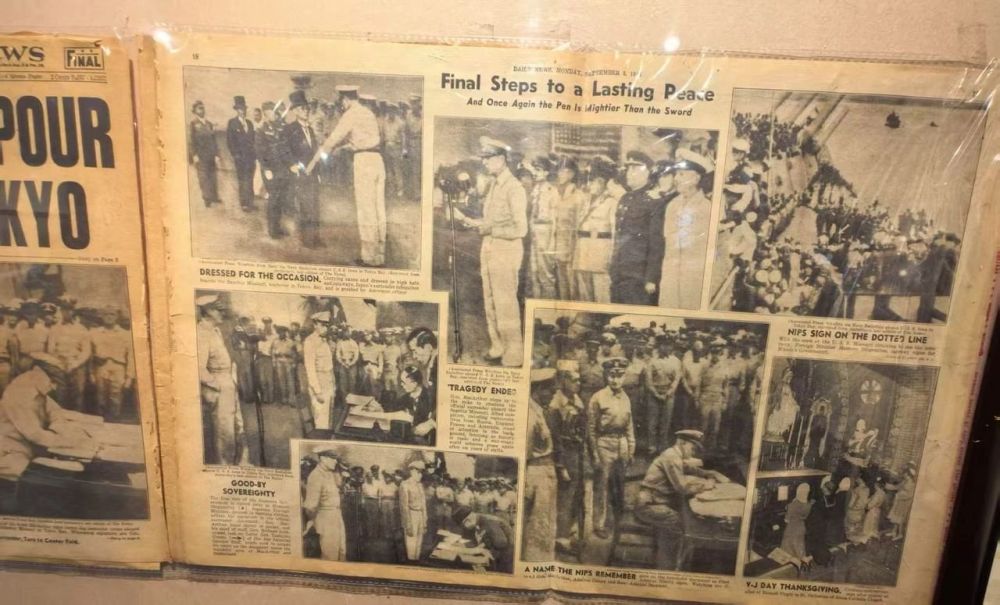

日本于1945年8月15日正式宣布无条件投降后,9月2日成为另一个重大的历史节点。这一天,日本投降的签字仪式于美国战列舰“密苏里”号上举行。《大公报》记者朱启平在“密苏里”号上见证了日本投降仪式,随后撰写了长篇通讯《落日》:

“我听见邻近甲板上一个不到二十岁满脸孩子气的水手,郑重其事地对他的同伴说:‘今天这一幕,我将来可以讲给孙子孙女听。’这水兵的话是对的,我们将来也要讲给子孙听,代代相传。”

在这张记录着重要历史时刻的报纸前,史晓航说:“要让年轻一代记住这段历史,理解我们的幸福生活来之不易。”

9月2日日本投降的签字仪式于美国战列舰“密苏里”号上举行。展厅中的美国《每日新闻》报纸记录下了这一瞬间。记者强晓玲摄

从1931年九一八事变日本发动侵华战争,到1937年七七事变全民族抗战开启,再到1945年日本最终投降、抗战胜利,中华民族走过了一条14年抗战路,这也是近代以来,中国人民第一次在反抗外来侵略的战争中取得的完全胜利。正如《落日》最后写道:“旧耻已湔雪,中国应新生。”

“希望人们可以从这些凝固国土沦丧之痛的报纸上感受国家强大的真正意义。”中国报业协会集报分会副秘书长孟繁茂说。

展厅里,一棵被特意设计的“和平树”上,挂满了抗战时期的老照片。行人走过,树上的照片随风摇曳,仿佛在告诉人们:“勿忘历史,是为了更好地珍爱和平。”

(记者强晓玲 杨淑君 相关资料来自《新华通讯社史》(第一卷) 素材整理:徐嘉露 朱耀坤 屈琰茹)